TOP

心電に追従した電気刺激による血流の促進

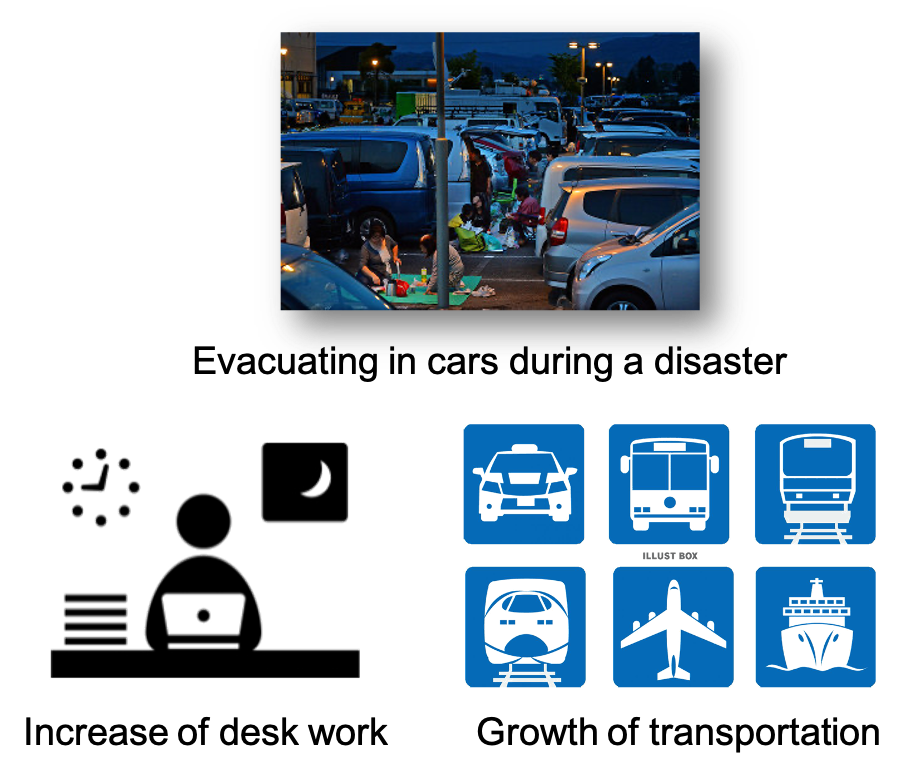

交通の発展やデスクワークの増加により、私たちが長時間座位姿勢で過ごす機会が増加傾向にあります。

これに伴う弊害として、下肢の静脈で血栓が生じ、血流を妨げる深部静脈血栓症(DVT)や、その血栓が肺に到達することで呼吸困難等を引き起こす肺血栓塞栓症(PTE)が挙げられます。

特に肺血栓塞栓症は通称エコノミー症候群とも呼ばれ、災害大国である我が国では、車中泊での死亡例も度々話題となり、問題視されています。

昨今、電気刺激を用いた予防が注目されています。これは、下肢への電気刺激を与えることで筋肉を随意的に収縮させ、

静脈内部の血液を繰り返し押し出すことで血流を促進するものです。

しかしながら従来研究では、付与する電気刺激のパラメータとして周波数や電流値は着目されているものの、

電気刺激を発生させるタイミングについての踏み込んだ議論は確認されていません。

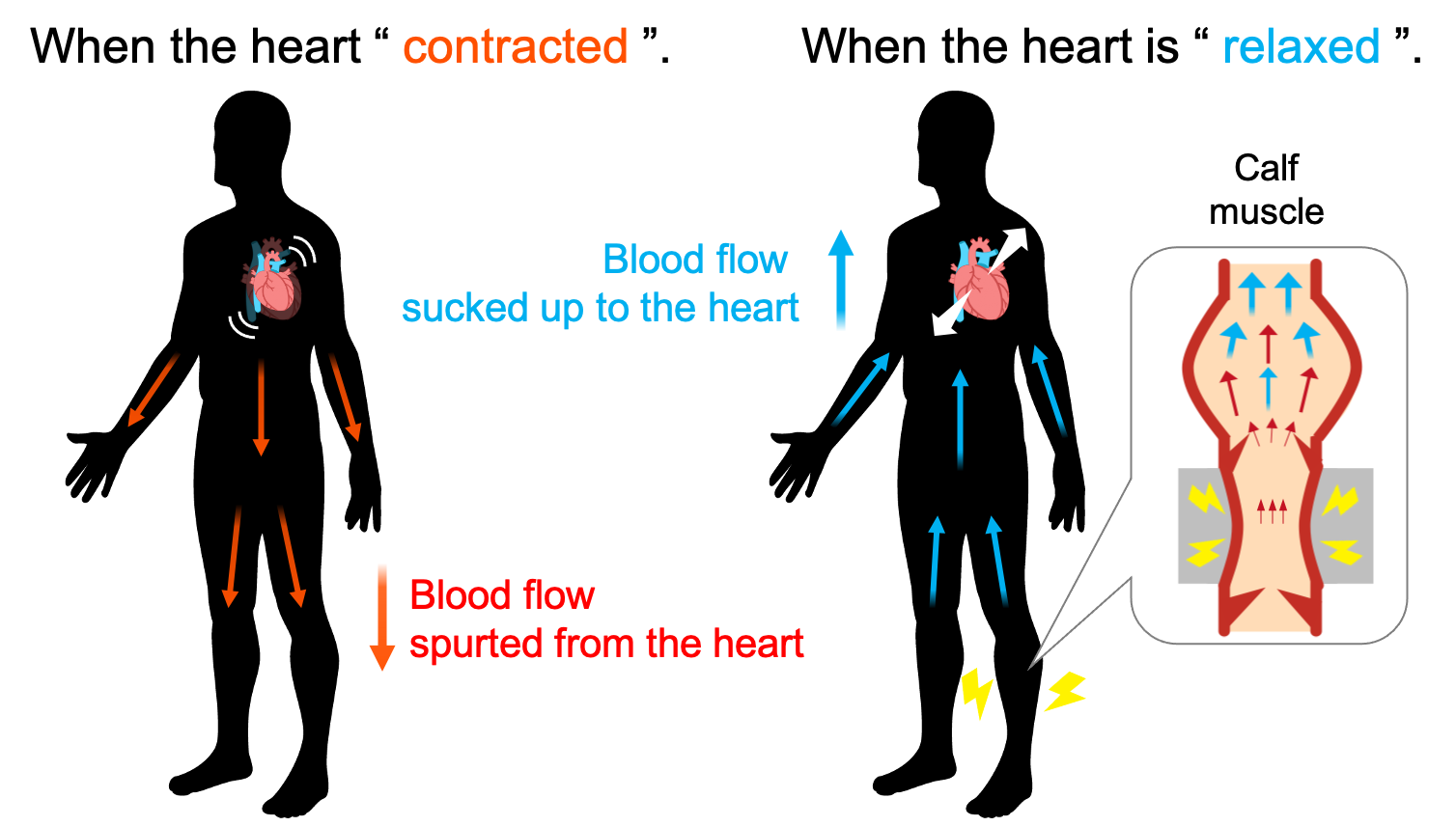

そこで本研究では、心臓の血流循環メカニズムに着目し、心電のピーク情報をもとに電気刺激を発生させるタイミングを決定することで、

高い血流促進効果を得るシステムを提案しています。

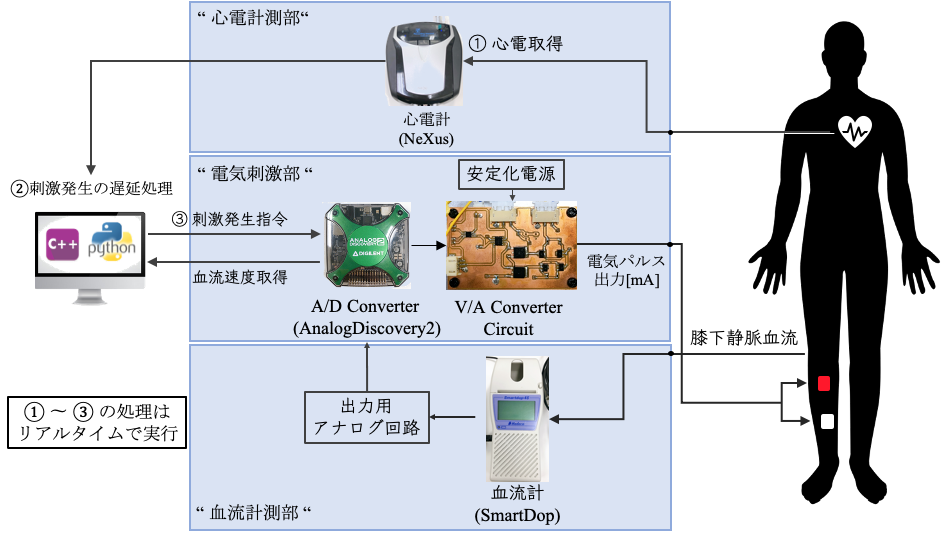

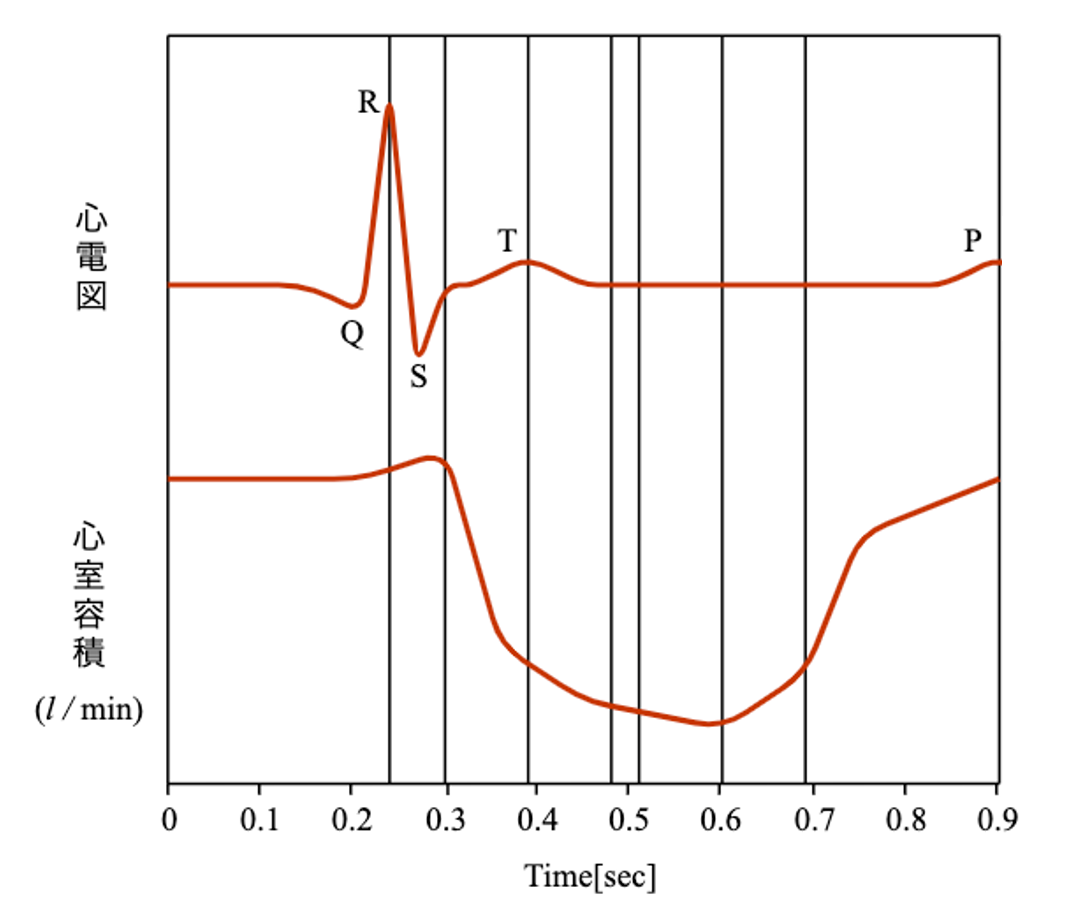

本提案システムでは、心電計を用いて心電波形を取得し、左図T-P波間のタイミングで、下肢の筋肉を電気刺激により収縮させます。

この間、心臓は弛緩することで全身の静脈から血液を吸引しており、この吸引作用を、筋収縮時に同期させることで、下肢血液速度を増幅させ、

高い促進効果の獲得が可能であるという仮説を立て、現在実証を進めています。

心臓の拍動により全身へと押し出された血液が、末端の血管に到達するまでには、約数百ミリ秒程度の伝搬時間が存在します。

そのため、心臓の吸引作用が実際に下肢に作用するまでにも同程度の時間を要します。

そこで私たちは完全な心電と電気刺激の同期の実現のため、右図のような心電−電気刺激の制御システムを制作し、

電気刺激の発生タイミングをコントロール可能にしました。心電取得後、自作の制御プログラムで任意の時間分電気刺激の発生を遅延させることで、

心電との同期を実現しています。